中山“三板斧” 一位医院院长的20年情结

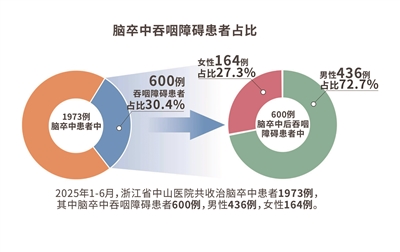

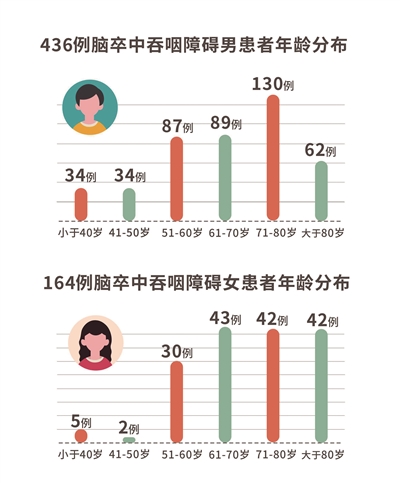

从数据来看,脑卒中以及脑卒中吞咽障碍的发病率男性明显高于女性,从发病年龄上来看,不管男女,年龄越大,发生吞咽障碍的概率越高。 (数据来源:浙江省中山医院)

在浙江省中山医院采访时,我们问林咸明院长:怎么想到把诊治“脑中风后吞咽障碍”这个见效缓慢的项目定为自己的研究方向?

他给我们说了一段20年前的往事。

保姆喂饭引发的“命案”

那时林咸明在一家大医院里进修。

病房里,住了一位50多岁的女性脑卒中患者。

经过一段时间的治疗和康复,女患者总体恢复得还不错,肢体逐渐变得灵活起来。虽然吃饭喝水仍存在呛咳,但考虑到吞咽障碍的恢复是个长期过程,加上以当时的治疗条件,再治疗下去进展也不大,医生和家属评估后计划第二天先出院,回家慢慢康复。

当天,也就是出院前一天,家里雇用的保姆阿姨给患者喂饭,结果出了大事:由于患者吞咽反射减弱,出现了严重的“无声误吸”,食物进入了气管。患者一开始仅出现轻微的呛咳,保姆阿姨没有经验,也就没有警惕,继续一口接一口喂,患者也就一口接一口努力往下咽,结果饭吃到一半时,患者的脸突然变得青紫,出现明显的窒息表现。保姆阿姨这才发现异常,赶紧呼叫医生护士,很可惜,为时已晚,连抢救都来不及,这位患者就这么突然走了。

死因是喂下去的饭菜误入了气管,最终把气管堵得死死的,患者最终因窒息死亡。

这件事,让吞咽障碍这个疾病在林咸明的心里埋下了一颗“种子”,也开启了他后来带领团队持续多年的研究之路。

脑卒中为什么极易发生吞咽障碍?

浙江省脑卒中吞咽障碍“小而强”临床创新团队临床负责人、浙江省中山医院康复医学一科主任陈静主任医师是林咸明团队的核心成员之一,陈主任说,引起吞咽障碍的原因有很多,脑卒中是其中最多见的一种。脑卒中发病后的不同阶段引发吞咽障碍的风险有所差异,在脑卒中发作急性期,经过急救存活下来的患者中,20%-60%会出现吞咽障碍。

那么脑卒中的吞咽障碍发病率为什么这么高?

我们先来了解一下正常的吞咽全过程。

当我们咬下一口食物,整个吞咽系统就启动了一条高效运转的“传送带”,这条“传送带”可以划分为三个阶段——

口腔阶段:舌头负责搅拌,将食物与唾液充分混合,搅拌成便于吞咽的食团。这个过程中,脸颊肌肉和舌头默契配合,把食物精准地送到舌根处。

咽阶段:堪称整个吞咽过程的 “高光时刻”。当食团抵达舌根,大脑会立刻发出指令,软腭像“防护门”一样迅速上抬,严严实实地挡住鼻腔,防止食物 “跑错路”,进入鼻腔;同时,会厌翻转盖住喉前庭,避免食物误入气管引发呛咳。此时,咽喉肌肉开始有节奏地收缩,像波浪一样推动食团快速通过咽部,整个过程一气呵成。

食管阶段:食管壁的肌肉规律蠕动,如同用手温柔地挤压牙膏,将食团缓缓推向胃部。

一个健康成年人一天之内会重复800-2500次吞咽动作,其中有效吞咽达600多次。食物经过咀嚼形成食团,食团抵达贲门,整个过程所花费的时间很短,流质食物一般4秒,糊状食物一般5秒,固体食物一般15秒。

从口腔到胃部,整个吞咽过程看似简单,时间也很短,实则是大脑、神经、肌肉等数十个“成员”精密协作的成果,任何一个环节出现问题,都可能导致吞咽障碍,出现呛咳。

脑卒中发生后,大脑这个“总指挥官”受到损伤,无法准确地向吞咽系统下达指令。原本该各司其职、精密协作的“成员”们乱成一团——脑卒中就像“捣蛋鬼”,无情地破坏了吞咽系统这条“食物传送带”,而且这个“捣蛋鬼”还分阶段搞破坏:

认知期障碍:受伤的大脑连食物都“不认”了,美食当前,却开启“视而不见”模式,不会产生大快朵颐的想法,这是吞咽障碍最初级却非常关键的信号。

口腔准备期障碍:还没开始正经吞咽,麻烦就来了!控制不住地流口水、舌头无法灵活地搅拌食物,食物一进嘴,全堆积在脸颊、硬腭那儿,咀嚼也不利索,费老大劲都没法把食物变成规整食块,根本没法启动吞咽流程。

口腔期障碍:食物好不容易进了口腔,却卡在这儿出不去,怎么都没法把食团往咽喉送,喝水、喝汤这类流质食物,稍不注意就呛得不行。换成半流质,勉强还能控制。就像传送带在口腔段“打滑”,“货物”死活送不走。

咽期障碍:这是最危险的一个阶段,堪称“鬼门关”。软腭不能在适当的时机上抬挡住鼻腔,会厌无力翻转盖住喉前庭,咽喉肌肉该收缩时收缩无力,该放松时又无法放松……患者一吞咽就疯狂呛咳或是出现“无声误吸”,食物往气管、鼻腔里钻,食团卡在半路进退两难,总感觉被“噎住”。一旦引发吸入性肺炎、窒息等,可迅速危及生命。

食管期障碍:吃固体食物时,动不动就卡喉咙,还反酸烧心,感觉胃里的东西直往上涌,难以完成食物经食管入胃。

治疗吞咽障碍的“三板斧”

浙江省脑卒中吞咽障碍“小而强”临床创新团队由神经内科、康复医学科、影像学、药剂科、营养科、康复治疗师等各领域的专家组成,通过“评估—治疗—再评估”闭环模式,为患者量身定制吞咽障碍的“通关攻略”。

团队带头人林咸明院长说,之所以这样配置,是因为吞咽障碍患者都需要接受神经康复和肢体康复。

“以前,针对吞咽障碍,只有手法训练、感觉刺激等常规康复手段,主要通过肌肉训练或优化吞咽力学改善吞咽功能,但是效果很有限,有不少患者肢体障碍慢慢好转,却遗留吞咽问题,给他们的生活带来很大的困扰。”

林咸明说,近些年,随着吞咽功能评估技术的发展,他们团队通过吞咽造影、纤维内窥镜、功能近红外光谱、定量脑电图等手段建立了系统化评估体系,找到导致吞咽障碍的具体原因,并利用球囊扩张、经颅磁刺激、神经肌肉电刺激、高压氧治疗、药物治疗等手段进行针对性解决。

这些方法归纳起来就是:中山“三板斧”。

第一招是传统康复手段的升级。

在基础康复手段的基础上,通过神经肌肉电刺激、生物反馈治疗,增强肌肉激活能力与感觉反馈;通过经颅直流电刺激和经颅磁刺激调控大脑兴奋性,促进吞咽中枢神经环路的功能康复。同时,配合Powerbreath呼吸训练仪提升呼吸—吞咽协调能力,使用吞咽训练器材(如专用训练杯)辅助摄食训练,减少误吸的发生。

第二招是自创“开咽穴”。

在整个吞咽过程中,环咽肌是非常重要的一块肌肉,解决吞咽障碍的关键之一就是保证环咽肌的正常功能。通过反复解剖,林咸明团队对吞咽相关肌群进行了深入研究,自创穴位——“开咽穴”,针对开咽穴及吞咽相关的传统穴位“外廉泉”进行电针断续波刺激。

“治疗效果确实有所提升,但患者反馈认为这些手段还是不够,且单纯针灸治疗在临床使用中存在一定的局限性。”林咸明坦言。

怎么办?

结合省中山医院的中医优势,最终林咸明带领团队,研发出了被形容为“王炸”的第三招,即“特定模式电针刺激开放血脑屏障递送神经生长因子(NGF)入脑技术”。