人生在世,吃是顶顶重要的。

试想一下:面对一桌子的美食,送到嘴里却怎么也吞咽不下去;或者每次吃饭都要先把形色俱佳的美食全部打成糊糊,然后用管子直接送到胃里……

美味当前无福下咽,这是一种怎样的痛苦?

这个世上,就有这样一群吞咽障碍患者,每次吃饭都要“兴师动众”又“如履薄冰”,但即使小心再小心,还是有相当一部分人在吃饭时误吸入气管引发吸入性肺炎导致生命危险。

近日,快报记者来到浙江省中山医院康复医学一科病房,当天病房里住了68位患者,其中吞咽障碍患者至少占了一半,年龄最大的90岁,最小的59岁,这些患者大多是因为脑卒中也就是脑中风导致的吞咽障碍。

“脑卒中患者大多卧床,本身免疫力就差,此时出现肺部感染,很可能致命。”浙江省脑卒中吞咽障碍“小而强”临床创新团队带头人、浙江省中山医院院长林咸明教授说,脑卒中患者常见的症状,轻则表现为饮水呛咳、吞咽费力、食物残留等,重则发生吸入性肺炎等并发症,危及生命。

为什么中风患者极易发生吞咽障碍?吞咽障碍患者是怎么吃东西的?为什么说吞咽障碍患者每次吃东西都像在过“鬼门关”?吞咽障碍为什么这么难治?浙江在中西医结合治疗吞咽障碍上有什么优势?

本期“浙江看病哪家强”栏目走近浙江首个脑卒中吞咽障碍“小而强”临床创新团队,带你了解中风患者这个痛苦又致命的功能性障碍。

吞咽障碍患者的一顿午餐

8月中旬的一个夏日中午,随着送餐车的到来,浙江省中山医院康复医学一科病区的宁静被打破。

餐车被推至走廊的尽头,一位女护工接过饭菜送进了脑卒中病人林大爷的病房。接着,两位家属开始忙碌,一位将大爷的床背板缓缓摇起至最高处,并轻声告诉他“准备吃饭了”;另一位家属打开碗盖,这是昨日预订的红烧萝卜和红烧肉,他要用料理机将这一荤一素打成糊状。

约摸一分钟,这一荤一素被搅成了糊,不稠也不稀,正好。

这时,护士已经候在床边,她撕开包装,取出一根1米长胃管。接着,她请林大爷张开嘴,娴熟地将导管经口插入咽部,经过食道,当插入约60厘米深时,再用听诊器确认已到达胃部。然后护士用针筒抽取糊状食物,分次慢慢地通过导管注入林大爷的胃里。差不多10分钟后,在护士的指引下,林大爷自行拔出管子,用餐也“宣告”结束。

回想两个月前,中风刚发生时,为了进食要24小时留置鼻肠管,现在只有在吃东西时才插管,这已经是林大爷吞咽障碍恢复过程中一个质的飞跃。

爱美食的林大爷突然成了吞咽障碍患者

林大爷是兰溪人,11月就要迎来85周岁的生日。那天,“吃”过中饭的林大爷坐在病床上,气色很不错。

家人说,大爷爱美食,也喜欢悠闲自在。发病前每天都安排得很充实:早上6点多骑自行车到兰江边溜达。锻炼一小时左右回家做早饭,粽子、汤圆、糯米饭、年糕等“糯叽叽”的食物是他的最爱。胃口好过很多年轻人,早餐一顿能吃两个粽子加一碗稀饭。

在吃的方面,林大爷还特别乐意尝试年轻人的“心头好”,从汉堡、炸鸡、薯条等西式快餐,到咖啡、奶茶、蛋糕等饮料零食,林大爷享受着不同美食带给他的快乐和满足感。

今年3月23日,家人正在做午饭,林大爷习惯性想去看看“当日菜单”。刚走到厨房,他头晕打了个踉跄,幸亏被家人及时搀住,没有跌倒。家人想送他去医院,林大爷却摆摆手,觉得没什么大碍,说完还上楼修剪了花草。

次日上午,老伴听到“砰”的一声,发现林大爷一屁股坐在了地上。问怎么摔的,他只说一阵眩晕就摔倒了。

这接二连三的突然头晕,家人意识到了不对劲,连忙把他送到当地医院。

头颅磁共振提示,左侧大脑有多处梗塞。入院保守治疗了一周,林大爷吵着要回家,家人看他在医院里能吃能喝,顺了他的心。

出院后,林大爷依然乏力明显,加上睡不好觉,脾气很暴躁,像是变了个人。4月5日,他说身体不舒服,想躺着,却躺不住,起来又坐不住,且说话有点含糊不清。察觉到了异样,家人再次把他送入医院。颅脑CT提示,左侧小脑出现新发梗塞。

此后虽经治疗,但身体每况愈下。

4月6日,林大爷还能自己吃饭;

7日上午,神情略显呆滞,不能言语,右侧肢体活动减少,不能独自进食,改为家人喂食。鸡蛋羹送入嘴后,大爷只含在嘴里,无法吞咽;又试着将食物送至其咽喉处,大爷才开始吞咽。这一口小小的鸡蛋羹,他需要十几甚至二十秒才能咽下,中途还偶有呛咳,分数次才吃完了一个鸡蛋羹和一点蛋糕。

8日,情况更糟糕,他几乎张不开嘴,下咽速度明显变缓,一个鸡蛋羹是他当天的总进食量。

9日,林大爷的右半身彻底瘫了,连鸡蛋羹都咽不下去,且出现了呛咳。

医生见状,告知需要插胃管补给营养液。家人商量后,决定将林大爷送往杭州——浙江省中山医院。

再次误吸后,不得不气管插管

10日中午,120疾驰200多公里,林大爷被送进了浙江省中山医院的康复医学一科。

经检查诊断,林大爷存在认知障碍、言语功能障碍、吞咽功能障碍、肢体障碍。当晚林大爷发烧了,伴有明显咳嗽咳痰,但自主咳嗽欠佳,只能依靠吸痰管吸出痰液。

无缘无故的发烧和咳嗽?主管医生李辉副主任中医师马上想到了误吸导致的吸入性肺炎——这是脑梗患者因吞咽障碍引发的最常见并发症。检查结果证实了她的猜测,林大爷的双肺重度感染。

误吸是指进食或非进食时,在吞咽过程中有数量不一的液体或固体食物进入了气道。包括胃内容物受重力作用,或腹内压、胃内压增高,导致胃内容物逆流进入咽喉口腔及气管内。

李辉分析说,患者当时两天没有吃过东西,但在转院前出现过进食呛咳,意味着已经有食物掉入了气道。另外,口腔无时无刻不在分泌唾液,唾液同样会误入气管。由于患者病情的加重,吞咽功能进一步丧失,之后没有出现咳嗽、气急等临床表现,因此被认为是隐性误吸,常常易被漏诊、被忽视。

在之后的抗感染处理过程中,林大爷每天需要通过胃管来摄入营养液。

4月14日,林大爷突然呕吐出约200毫升的胃内容物。很快,血氧饱和度下降至78,体温再次升高。

检查又发现,林大爷呕吐时有部分胃内容物掉入气道进入肺部,出现了误吸。之前的肺炎还没有明显好转,又出现了胃内容物的反流误吸,这无疑是雪上加霜,病情进一步恶化。

气管插管后,林大爷被迅速转入重症监护室抢救。

闯出“鬼门关”

林大爷住进ICU后,高龄叠加重症,家人们异常忐忑,他们不知道林大爷能不能熬过这关。

经过医护人员近一个月的努力,林大爷病情逐渐好转。5月12日,他拔除经口腔气管插管,转入了普通病房。彼时,尽管身上还有鼻肠管、胃管、尿管、输液管等多根管子,跟着三台监护仪,一家人还是因为林大爷的“重生”热泪盈眶。

紧接着,床上良肢位摆放、翻身训练、肢体被动训练、电动起立床训练、物理因子治疗等一项项康复治疗方案启动。林大爷从只能24小时躺床上,过渡到了离床小坐轮椅,护士可以推着他到康复设备更齐全的康复评定与治疗中心治疗;同时,通过冰刺激、针灸、吞咽电刺激等治疗,吞咽功能也有了改善,不再担心胃液反流出现误吸。慢慢地,停用了抗生素,拔除了鼻肠管,依靠留置胃管补给营养,从每次胃管滴管进食40-50毫升营养液,过渡到了一次性(分次)进食200毫升。

一根根导管的撤离,见证了林大爷一天天的进步。经过一周的营养液与饭菜混合喂食,7月24日,也就是在他进入浙江省中山医院三个月后,他成功拔除了身上最后一根导管——留置胃管,开始间歇管饲。这也意味着他不再依靠营养液,而是可以在营养师的指导下,“吃”上一荤一素的营养餐。

从“鬼门关”走了一遭,林大爷的康复还需要一个漫长的过程。回忆起这几个月的点点滴滴,家人充满了感激和信心:“我们有信心,期待老爷子重享美食、重新站立的那一天。”

中山“三板斧” 一位医院院长的20年情结

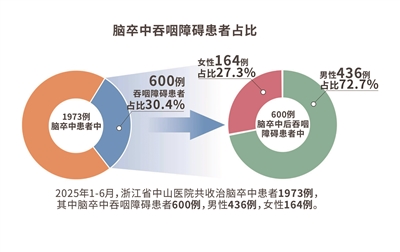

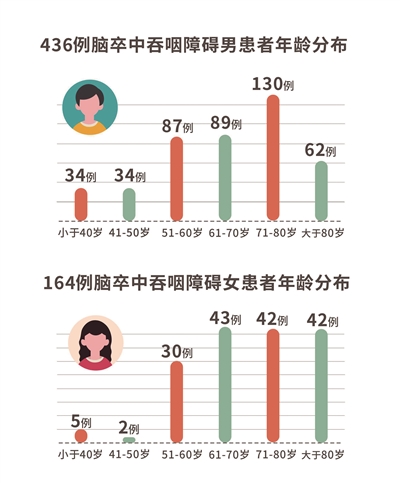

从数据来看,脑卒中以及脑卒中吞咽障碍的发病率男性明显高于女性,从发病年龄上来看,不管男女,年龄越大,发生吞咽障碍的概率越高。 (数据来源:浙江省中山医院)

在浙江省中山医院采访时,我们问林咸明院长:怎么想到把诊治“脑中风后吞咽障碍”这个见效缓慢的项目定为自己的研究方向?

他给我们说了一段20年前的往事。

保姆喂饭引发的“命案”

那时林咸明在一家大医院里进修。

病房里,住了一位50多岁的女性脑卒中患者。

经过一段时间的治疗和康复,女患者总体恢复得还不错,肢体逐渐变得灵活起来。虽然吃饭喝水仍存在呛咳,但考虑到吞咽障碍的恢复是个长期过程,加上以当时的治疗条件,再治疗下去进展也不大,医生和家属评估后计划第二天先出院,回家慢慢康复。

当天,也就是出院前一天,家里雇用的保姆阿姨给患者喂饭,结果出了大事:由于患者吞咽反射减弱,出现了严重的“无声误吸”,食物进入了气管。患者一开始仅出现轻微的呛咳,保姆阿姨没有经验,也就没有警惕,继续一口接一口喂,患者也就一口接一口努力往下咽,结果饭吃到一半时,患者的脸突然变得青紫,出现明显的窒息表现。保姆阿姨这才发现异常,赶紧呼叫医生护士,很可惜,为时已晚,连抢救都来不及,这位患者就这么突然走了。

死因是喂下去的饭菜误入了气管,最终把气管堵得死死的,患者最终因窒息死亡。

这件事,让吞咽障碍这个疾病在林咸明的心里埋下了一颗“种子”,也开启了他后来带领团队持续多年的研究之路。

脑卒中为什么极易发生吞咽障碍?

浙江省脑卒中吞咽障碍“小而强”临床创新团队临床负责人、浙江省中山医院康复医学一科主任陈静主任医师是林咸明团队的核心成员之一,陈主任说,引起吞咽障碍的原因有很多,脑卒中是其中最多见的一种。脑卒中发病后的不同阶段引发吞咽障碍的风险有所差异,在脑卒中发作急性期,经过急救存活下来的患者中,20%-60%会出现吞咽障碍。

那么脑卒中的吞咽障碍发病率为什么这么高?

我们先来了解一下正常的吞咽全过程。

当我们咬下一口食物,整个吞咽系统就启动了一条高效运转的“传送带”,这条“传送带”可以划分为三个阶段——

口腔阶段:舌头负责搅拌,将食物与唾液充分混合,搅拌成便于吞咽的食团。这个过程中,脸颊肌肉和舌头默契配合,把食物精准地送到舌根处。

咽阶段:堪称整个吞咽过程的 “高光时刻”。当食团抵达舌根,大脑会立刻发出指令,软腭像“防护门”一样迅速上抬,严严实实地挡住鼻腔,防止食物 “跑错路”,进入鼻腔;同时,会厌翻转盖住喉前庭,避免食物误入气管引发呛咳。此时,咽喉肌肉开始有节奏地收缩,像波浪一样推动食团快速通过咽部,整个过程一气呵成。

食管阶段:食管壁的肌肉规律蠕动,如同用手温柔地挤压牙膏,将食团缓缓推向胃部。

一个健康成年人一天之内会重复800-2500次吞咽动作,其中有效吞咽达600多次。食物经过咀嚼形成食团,食团抵达贲门,整个过程所花费的时间很短,流质食物一般4秒,糊状食物一般5秒,固体食物一般15秒。

从口腔到胃部,整个吞咽过程看似简单,时间也很短,实则是大脑、神经、肌肉等数十个“成员”精密协作的成果,任何一个环节出现问题,都可能导致吞咽障碍,出现呛咳。

脑卒中发生后,大脑这个“总指挥官”受到损伤,无法准确地向吞咽系统下达指令。原本该各司其职、精密协作的“成员”们乱成一团——脑卒中就像“捣蛋鬼”,无情地破坏了吞咽系统这条“食物传送带”,而且这个“捣蛋鬼”还分阶段搞破坏:

认知期障碍:受伤的大脑连食物都“不认”了,美食当前,却开启“视而不见”模式,不会产生大快朵颐的想法,这是吞咽障碍最初级却非常关键的信号。

口腔准备期障碍:还没开始正经吞咽,麻烦就来了!控制不住地流口水、舌头无法灵活地搅拌食物,食物一进嘴,全堆积在脸颊、硬腭那儿,咀嚼也不利索,费老大劲都没法把食物变成规整食块,根本没法启动吞咽流程。

口腔期障碍:食物好不容易进了口腔,却卡在这儿出不去,怎么都没法把食团往咽喉送,喝水、喝汤这类流质食物,稍不注意就呛得不行。换成半流质,勉强还能控制。就像传送带在口腔段“打滑”,“货物”死活送不走。

咽期障碍:这是最危险的一个阶段,堪称“鬼门关”。软腭不能在适当的时机上抬挡住鼻腔,会厌无力翻转盖住喉前庭,咽喉肌肉该收缩时收缩无力,该放松时又无法放松……患者一吞咽就疯狂呛咳或是出现“无声误吸”,食物往气管、鼻腔里钻,食团卡在半路进退两难,总感觉被“噎住”。一旦引发吸入性肺炎、窒息等,可迅速危及生命。

食管期障碍:吃固体食物时,动不动就卡喉咙,还反酸烧心,感觉胃里的东西直往上涌,难以完成食物经食管入胃。

治疗吞咽障碍的“三板斧”

浙江省脑卒中吞咽障碍“小而强”临床创新团队由神经内科、康复医学科、影像学、药剂科、营养科、康复治疗师等各领域的专家组成,通过“评估—治疗—再评估”闭环模式,为患者量身定制吞咽障碍的“通关攻略”。

团队带头人林咸明院长说,之所以这样配置,是因为吞咽障碍患者都需要接受神经康复和肢体康复。

“以前,针对吞咽障碍,只有手法训练、感觉刺激等常规康复手段,主要通过肌肉训练或优化吞咽力学改善吞咽功能,但是效果很有限,有不少患者肢体障碍慢慢好转,却遗留吞咽问题,给他们的生活带来很大的困扰。”

林咸明说,近些年,随着吞咽功能评估技术的发展,他们团队通过吞咽造影、纤维内窥镜、功能近红外光谱、定量脑电图等手段建立了系统化评估体系,找到导致吞咽障碍的具体原因,并利用球囊扩张、经颅磁刺激、神经肌肉电刺激、高压氧治疗、药物治疗等手段进行针对性解决。

这些方法归纳起来就是:中山“三板斧”。

第一招是传统康复手段的升级。

在基础康复手段的基础上,通过神经肌肉电刺激、生物反馈治疗,增强肌肉激活能力与感觉反馈;通过经颅直流电刺激和经颅磁刺激调控大脑兴奋性,促进吞咽中枢神经环路的功能康复。同时,配合Powerbreath呼吸训练仪提升呼吸—吞咽协调能力,使用吞咽训练器材(如专用训练杯)辅助摄食训练,减少误吸的发生。

第二招是自创“开咽穴”。

在整个吞咽过程中,环咽肌是非常重要的一块肌肉,解决吞咽障碍的关键之一就是保证环咽肌的正常功能。通过反复解剖,林咸明团队对吞咽相关肌群进行了深入研究,自创穴位——“开咽穴”,针对开咽穴及吞咽相关的传统穴位“外廉泉”进行电针断续波刺激。

“治疗效果确实有所提升,但患者反馈认为这些手段还是不够,且单纯针灸治疗在临床使用中存在一定的局限性。”林咸明坦言。

怎么办?

结合省中山医院的中医优势,最终林咸明带领团队,研发出了被形容为“王炸”的第三招,即“特定模式电针刺激开放血脑屏障递送神经生长因子(NGF)入脑技术”。

“王炸”的第三招——突破“血脑屏障”

许多开创性的技术,往往来自于生活中不经意的一个小细节,治疗脑卒中吞咽障碍的这第三招,就来自于林咸明朋友的一句玩笑话。

林咸明说,脑卒中吞咽障碍、肢体障碍等问题都由大脑神经损伤引发,“我们当时的想法是,现有的康复治疗手段都是通过外周刺激来干预,重塑受损的神经细胞,如果能让大脑直接用上促使神经功能恢复的药物神经生长因子(NGF),理论上康复效果会有明显提升”。

神经生长因子其实早在几十年前就已经出现,但临床上一直没能将它应用于脑卒中的康复治疗。

“原因是我们大脑有一种特殊生理结构——血脑屏障,它是介于血液和脑组织之间的,对物质通过有选择性阻碍作用的动态界面。”

林咸明解释说,大脑是人体的“司令官”,需要有可靠的“卫兵”来保护,如果随便什么物质都能进入大脑,人体就完蛋了,而血脑屏障就像一个忠诚的“卫兵”。研究发现,分子量大于400Da(Da:道尔顿,生物化学、分子生物学等领域衡量分子质量的常用单位)的物质就无法通过血脑屏障进入大脑,而神经生长因子(NGF)的分子量是26500Da,根本无法进入大脑,所以之前一直无法应用于中枢神经系统疾病的治疗。

“中医不是有‘开窍醒脑’的理论吗?你们有没有办法把血脑屏障打开,把药物直接送进大脑?”正当研究进入瓶颈时,十多年前朋友的一句玩笑话,让林咸明突然有点豁然开朗。

“最开始,我们把冰片、藿香、麝香这些芳香开窍药做成针剂,但动物试验阶段发现副作用太大。过了两年又想到电针刺激,不过电针的频率、波形、刺激时间等每个细节都有讲究。头两年里,有时有效,有时没用。当时真的做梦都在想用什么样的电针模式刺激才能最有效。”

一次偶然的机会,林咸明想到采用一种在百会、水沟穴进行特定模式电针刺激的方式,尝试发现,有用!十分惊喜!在这一基础上,团队开始摸索完善操作的各方面细节,先后历经12年,终于成功掌握特定模式电针刺激开放血脑屏障递送神经因子入脑技术。

“先使用电针刺激,通过精准调控电针的波形、频率和强度,打开血脑屏障的‘绿色通道’,再将神经生长因子注射进入身体,药物就能以更快速度、更高浓度抵达大脑吞咽中枢,就像为受损神经搭建了一条‘高速修复通道’,大大提升了治疗效果。” 林咸明兴奋地说。

起先,针对特定模式电针刺激递送神经生长因子入脑技术的研究,是奔着神经康复的大方向去的,并没有将其框定在某一方面。直到康复治疗师反映,通过这种方法,临床中脑卒中患者的吞咽障碍改善相比肢体障碍、认知障碍都要明显,团队这才进一步针对吞咽障碍进行更为深入的研究与探索。

患者是否适用于特定模式电针刺激递送神经生长因子入脑技术,需要经过严格评估。

“吞咽管理的中枢主要在脑干部位,通过我们的方法,对涉及吞咽功能管理部位的脑干小面积梗死,以及细小部位梗死神经修复效果非常好。”

但林咸明坦言,这个第三招针对梗塞面积较大、病情较重的脑卒中患者来说,效果肯定有限。“脑卒中就像大脑断电,当药物进入已经处于大面积断电状态的大脑时,促进神经元重塑生长只是第一步,而重新生长的神经元功能可能较低级甚至不一定有功能。不过,总体来说,对比常规康复手段,效果还是更明显。”

经过近6年的动物试验取得成功后,目前,特定模式电针刺激递送神经生长因子入脑技术已正式进入临床试验阶段4年左右,经严格筛选,目前入组患者496例。

自己重新能吞下一小口白粥的感觉

真的是太美妙了

来看一下入组患者中的一例。

几个月前的一个早上,58岁的贺大姐正在吃早饭,突然感觉右手没劲,拿不住筷子。到了下午,贺大姐走着走着突然腿一软,倒了下来,还好丈夫在家,及时拨打了120。

贺大姐被确诊为缺血性脑卒中,好在病灶面积不算大。住院治疗了一段时间,她的右半边肢体逐渐恢复,不再那么僵硬,可吞咽功能却几乎“归零”,哪怕只是咽口水都非常困难。贺大姐每次尝试吞咽都会引发剧烈呛咳,脸憋得通红,眼泪止不住地流,有口水分泌只能往外吐,而不敢往下咽。医生只能为她插上直通胃部的鼻饲管。

经人推荐,贺大姐找到林咸明教授团队。林咸明带着5位各科室专家组成的治疗小组,初步评估后将贺大姐收治住进康复医学科的病房。

先通过高清吞咽造影“透视”贺大姐的咽喉。屏幕上,食团在咽喉处的运动轨迹清晰可见,治疗小组精准找出吞咽 “卡壳” 的关键位置——咽喉肌肉收缩无力,导致食团无法顺利通过。

找到了问题所在,接下去就是中山“三板斧”治疗和康复训练。

经过几个月的治疗和康复,一天早上,团队医生像往常一样来到病房,端起准备好的白粥舀上一小勺,“贺阿姨,咱们今天再试试,慢慢来”。 贺大姐深吸一口气,微微张开嘴,医生小心翼翼地将粥送到她嘴边。贺大姐缓慢地吞咽着,病床边的所有人都目不转睛。终于,这一口白粥被顺利地咽了下去!

自己能重新吞下一小口白粥的感觉,真的是太好了!如今的贺大姐已经能自主进食软食,正重新找回“干饭”的快乐。

“在吞咽障碍的全程康复过程中,医患之间会有很多温馨的时刻,比如:我们会给每个经中西医结合康复治疗成功拔管的吞咽障碍患者举行毕业仪式,在毕业仪式上,我们会请患者吃上生病后的第一口蛋糕,送上一束鲜花、一张毕业证书和一声祝福,让患者感受到重享舌尖上的美味后的喜悦。” 浙江省脑卒中吞咽障碍“小而强”临床创新团队成员、老年康复科副主任梁康说。

不是所有患者都能脱离胃管

关键是携带胃管也要会享受生活

当然了,所有的治疗技术都有局限。

陈静主任说,在他们这里治疗的吞咽障碍患者,相当一部分是外院转院过来的,这些患者有的送来得早,有的送来得迟。“如果患者送来时处于脑卒中发作的急性期,经治疗拔掉胃管是比较容易的”,可惜的是,急性期就送来的患者往往只占很小一部分,后面再治疗起来难度就大大增加。

虽然研发了治疗吞咽障碍的三板斧,在浙江省中山医院,接诊的吞咽障碍患者中大约一半逐渐好转,能够拔掉胃管正常进食,但还有三分之一的患者可能需要终身携带胃管,他们除了面临可能的致命误吸风险外,有的患者在接下来的人生中很可能会因为无法正常进食导致营养不良,甚至产生严重心理障碍等问题。

“由于吞咽障碍无法正常进食,很多患者需要从鼻腔插入胃管,食物被处理成流质、半流质后直接通过针筒推注,经由胃管进入胃部。进食对他们来说根本不是享受,而是维持生命的机械操作,有的患者会出现严重的心理障碍。” 林咸明教授说。

对这部分仍需靠胃管生活的患者,陈静主任说,患者及家属都要有正确的认识,即使终身携带胃管或间歇性拔管,也要通过治疗与训练,尽可能减少误吸、营养不良、心理障碍等问题的发生概率。

“我们有一位患者,经过系统康复,虽然没有彻底摆脱胃管,但他的情况属于间歇性拔管——每天定时通过鼻胃管进食,且可以经过专业培训后自行操作,熟练地通过鼻腔放入胃管。也就是说,除了用餐时,患者在其余时间都能跟健康人群一样正常生活,这极大程度上减轻了此前因为吞咽障碍给他带来的巨大心理负担。”陈静说。

这就是治疗的意义。