健康热词:

就诊患者中,除不便分类的职业,在职职员的失眠比例最高,为46.6%,其次为退(离)休人员,为32.7%,第三为学生,为9.4%。该比例分布与年龄分布及失眠成因(生理衰老、工作/学习压力)一致。

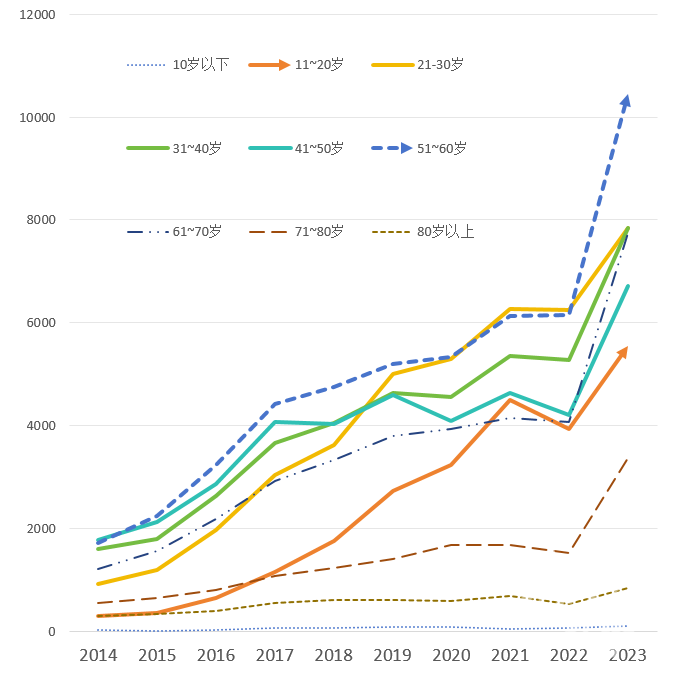

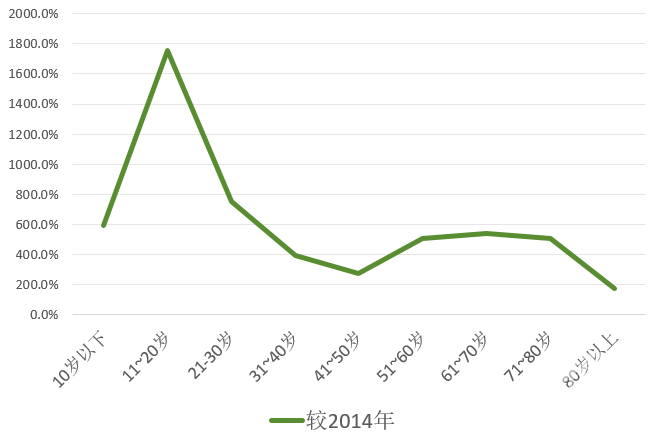

总体来看,失眠患者高峰年龄段为 51-60岁中老年,可能与人的正常衰老有关;失眠患者年轻化趋势越来越明显,可能与近年来年轻人的生活工作压力大有关;新冠疫情对 60 岁以上老年人的睡眠影响很大。

每晚只能浅睡2小时

二胎妈妈失眠到看见床就恐惧

浙大精中(杭州七院)副院长、杭州市睡眠障碍诊疗中心主任毛洪京主任医师的门诊,主诉失眠来就诊的患者占了大头。有个患者钱女士让他印象深刻。

钱女士36岁,是一家企业高管,2013年,钱女士生完二胎后,睡眠一直不好,晚上入睡困难,白天就没精神。为此,她跑了不少地方,中药西药保健品、物理治疗等等,反反复复治疗、尝试,但失眠问题没有得到改善。晚上的睡眠时间也从开始的五六个小时减少到两三个小时,到后来只能浅睡2小时。

长时间处于失眠状态,钱女士看到床就很恐惧,越恐惧,越睡不着。到后面继发了焦虑情绪,经常心慌胸闷,甚至惊恐症发作。

多方打听,钱女士来到毛洪京门诊就诊。经过系列规范的评估,她被诊断为慢性失眠。根据她的特点,毛洪京为她制订个性化治疗方案,建议她参与团体认知行为治疗,同时短期配合服用安眠药。

“像这位患者,之前的治疗不规范不连续不彻底,加上二胎后激素水平波动,对睡眠过度关注,导致她的治疗效果欠佳。我们通过短期药物辅助,长期团体认知行为治疗,来引导患者正确认识睡眠,改变错误的行为方式,从而激发患者本身的睡眠,恢复睡眠。”

治疗半年后,钱女士的睡眠正在慢慢好转中。

八成患者来就诊时未得到规范治疗

找到失眠背后的原因很重要

入睡困难、睡眠质量差、白天醒得早、三四种药物混吃……在杭州市睡眠障碍诊疗中心,有8成患者存在上述提到的睡眠问题。

“很多患者没有得到规范治疗,延误了病情。事实上,睡眠评估非常重要,要找到失眠背后的原因,对因治疗,同时进行失眠认知行为训练,80%人群的睡眠问题都能得到解决。”

毛洪京表示,睡眠障碍的患者逐年增加,一方面是生活压力导致疾病的发病率上升,另一方面,也是现代人越来越重视睡眠问题,愿意将其视为疾病并进行治疗。考虑到睡眠障碍对生活、工作、学习的影响,睡眠障碍的年轻化甚至低龄化必须引起重视。

“通过规范的治疗(药物联合CBT-I),入睡困难等睡眠问题可以较快得到缓解,睡眠质量、日间功能也会逐步改善,并且安眠药物也可以逐步减停,恢复自身的良好的睡眠。”毛洪京提到。